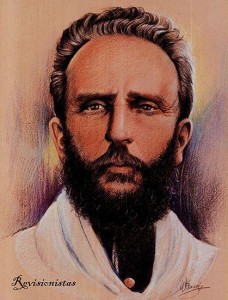

Semblanza de Aparicio Saravia

Hacer el retrato del gran caudillo oriental es empresa temeraria. No hay marco que le venga bien y mi pluma se reconoce torpe e impotente para trazar los rasgos de esa figura extraña. Lo que yo voy a decir poco agregará a la imagen que surge de esos trozos dibujados por él mismo en los accidentes de su vida.

A pesar de cuanto digan sus detractores, los que le insultan por pasión, por ignorancia o por consigna, subordinando el espíritu de verdad y de justicia a estrechas necesidades, Aparicio Saravia es un hombre superior, quizás la figura más grande del Uruguay contemporáneo.

Para juzgarle es necesario estar lejos de él; de cerca, o intimida o deslumbra. Es uno de esos hombres a los cuales no se le puede contemplar indiferente: es preciso amarlo u odiarlo. Muy pocos han logrado comprenderlo, porque es uno de esos seres de múltiples facetas que exigen, para ser penetrados, la observación honda y larga.

Su espíritu es como su rostro. Existen centenares de retratos del caudillo, y todos ellos difieren entre si y ninguno es la copia fiel de su fisonomía. Observándolo a diario y muy de cerca, pude explicarme esa curiosidad que me había llamado grandemente la atención: es que aquella cabeza extraña, cambia de aspecto en absoluto según se la mire, de frente, de uno u otro perfil, de arriba o de abajo, de inmediato o de lejos. A la luz o a la sombra; y no hablo de los cambios bruscos y radicales que se operan en ese rostro, acompañando las alternativas de su estado moral. Y su alma es igual que su rostro, y existe para hacer su retrato psíquico, la misma dificultad que para reproducir fielmente su efigie.

De estatura mediana, muy bien conformado, recia la espalda, fuerte el pecho, delgada la cintura, tiene las piernas nerviosas y muy pequeños los pies, lo mismo que las manos que él gusta de exhibir con coquetería, en frecuentes ademanes cadenciosos. Es un cuerpo que parece mandado construir de encargo para las grandes fatigas, para las actividades incansables, para los inauditos esfuerzos. A pie, aquel cuerpo que anda con movimientos pausados y desenvueltos, tiene una gracia sencilla; a caballo adquiere una belleza escultural que asombra y cautiva hasta los centauros, los férreos jinetes de antaño que montaban en pelo y domaban el copete de los potros bravos de entonces.

La cabeza, guarnecida por abundante cabellera color castaño, ligeramente risada y salpicada de raros hilos blancos, tiene mucha semejanza con una buena, noble, fuerte cabeza de león.

La frente es alta, amplia, de curva pronunciada; la nariz recta y fina, la boca pequeña coronada por un bigote de mocito, que en estos últimos tiempos han invadido las canas; las mejillas, tostadas por el sol, son un tanto descarnadas. Pero la característica de la faz del caudillo, la dan el mentón y los ojos; aquél avanza delgado y fuerte, pregonando energías; y los ojos, de color pardo, medio escondidos tras los párpados que tienen un fruncimiento orgánico, son de una movilidad y una vivacidad extraordinaria.

Habitualmente, aquella fisonomía es de placidez que asombra; y para el observador superficial, Aparicio Saravia es un vecino buen mozo, presumido en el vestir, siempre alegre, siempre risueño, teniendo siempre a su disposición alguna frase ingeniosa y picaresca, que él mismo festeja enseguida con la estrepitosa carcajada que le es peculiar. El caudillo, el águila, está más adentro. Están en él no se que magnético de aquella mirada dulce que fascina y cautiva y que ayudada por una vocecita apagada y cantora, acarician y dominan en un cuarto de hora a los más enconados y rebeldes. Y están en la terrible expresión dominadora que adquieren esos ojos y esos labios y ese mentón de ave de presa, en las intensas y fugitivas cóleras del general.

Se ha dicho que Aparicio es un gaucho bruto, del mismo molde intelectual de Muñiz, de cerebro opaco donde no solamente no ha entrado la luz, sino que odia la luz. Es una impostura.

Aparicio tiene la cultura general de cualquier hombre que no ha cursado estudios especiales. Habla y escribe con facilidad y corrección, y tiene los modales de cualquier persona educada. Su lenguaje no tiene nada de gaucho; ni la ampulosidad, ni el continuo brillar de símbolos y metáforas, ni las incorrecciones clásicas, ni el derroche de interjecciones, frecuente en nuestro país hasta en los hombres de mayor ilustración. Si pronuncia mal muchas palabras, si dice “rompido”, “resolvido” y otras por el estilo, se ve bien, comparándolas en el conjunto de su conversación, que no nacen del alma campera, sino de la influencia brasileña, cuyo idioma le es tan familiar como el suyo propio.

Pero es necio y pueril juzgar a un hombre por sus defectos de lenguaje: el talento está en las ideas y no en la manera de expresarlas. Entre los impecables párrafos hueros de un gramático y los deshilvanados períodos de Sarmiento, la elección no es dudosa.

Aparicio tiene la frase breve y concisa y no pronuncia palabras de más, buscando que éstas expresen exactamente lo que quiere decir.

Escucha siempre con atención, y tiene un razonamiento firme, duro, exacto. Lo he visto, más de una vez, destruir con cuatro palabras, la larga argumentación hecha en casi discursos por intelectuales de nota.

Se ha dicho que desprecia a los hombres de ilustración, y no es exacto; lo que desprecia son las adulonerías y los servilismos; y ese mismo desprecio no se manifiesta sino por medio de su sonrisa irónica, muchas veces cruel. No habla nunca mal de nadie, ni aún de sus mayores enemigos, y hasta cuando se refiere a Muñiz o Battle, se muestra indulgente y mesurado.

Con todos, desde los más altos hasta los más bajos, usa siempre la persuasión, y en muy raras ocasiones la violencia. Hoy le cuentan que alguien ha estado expresándose a su respecto en términos descomedidos, y mañana lo recibe sonriendo, lo colma de atenciones, y guarda muy bien de manifestar que lo sabe, y cuando sale de su presencia el rebelde, sale cautivado, dominado, arrepentido de sus palabras y de sus actos. Y el general, que es un profundo sicólogo, que tiene maravillosamente desarrollada esa facultad, innata e indispensable en los conductores de hombres, sonríe exclamando:

- “¿De qué sirve hacerse un enemigo más?… Los enemigos son como las víboras: no siempre muerden, pero cuantas menos haya en el campo mejor”.

Esa facultad de sicólogo es su mayor fuerza. El sabe entrar en las almas, analizarlas, clasificarlas, complacerlas y utilizarlas. El sabe que los instintos son como los ríos: con habilidad, con paciencia y con trabajo, se puede desviar el curso de sus aguas, pero es absurdo levantarles un tajamar en el medio y decirles: “¡Corran para atrás!”.

¿Olvida las ofensas, Aparicio?… Lo dudo mucho. Su alma es demasiado cálida para no ser rencorosa; pero en todo caso, guarda su rencor muy escondido y no pierde lo que hay de utilizable en cada hombre, por darse la satisfacción personal de la venganza.

Su bondad, su nobleza, su abnegación, su desinterés y su modestia, le abroquelan de tal modo que no dejan sitio a la envidia para incarle el diente. Todas las ambiciones se estrellan y enmudecen ante aquella imagen viva del patriotismo sin cotizaciones, del sacrificio sin precio.

Su modestia es tan grande, que ha prohibido terminantemente que se emplee en las comunicaciones que se le dirigen al “Excelentísimo señor” y demás fórmulas acostumbradas; llegando hasta disgustarle de que lo llamen General.

- “Yo no soy general” – ha dicho varias veces-. “Yo soy un vecino como ustedes, un hermano mayor que los guía, y nada más”.

Su sobriedad es tal, que no bebe ningún licor espirituoso, ni siquiera el vino; no fuma, se priva del café que le agrada en extremo y reduce su alimentación a un churrasco sin sal.

- “Porque, -dice- aquí, donde todos somos hermanos y tenemos iguales derechos, no es justo que yo me regale, cuando mis muchachos pasan necesidades. ¿Qué dirían de un padre que se comiera la pulpa y dejase sólo el “caracú” para los hijos?”.

Y sonriendo, y quizá para alejar toda sombra de pedantería a ka profundidad de la frase anterior, agregó:

- “Sería feo. Sin contar con que no es bueno darles “caracú” a los muchachos que andan en la guerra”.

Su actividad escapa a toda ponderación. ¿Quién se atreve a demostrar flaquezas y a quejarse de fatigas, ante un jefe que se le ve día y noche a caballo, tan pronto aquí, tan pronto allá pasando como una blanca aparición, preocupado de los insignificantes detalles, impasible ante la lluvia que recibe sin poncho en las marchas, sin carpa en las noches de acampadas; que va y viene, atendiendo a todo con solicitud de padre, y que, en momentos angustiosos, tiene frases de esta grandeza:

- “El partido nacional no soy yo; si a mí me matan, otros habrá que ocupen mi sitio y sepan morir como yo”.

Y que cuando alguien le dice:

- “¡General, no exponga así su vida!” –responde:

- “Yo mando a morir a mis soldados; ¿mi vida vale acaso más que la de ellos”.

Porque el calumniado caudillo es un pensador, y sus frases breves y claras son de una profundidad que imponen la admiración y el respeto. Los que intentan denigrarle, presentándolo como un bruto, porque no ha pasado por las aulas de la universidad y no puede ostentar en su gabinete, a la admiración de los badulaques, el pergamino de un título académico, ignoran que los títulos no acortan las orejas y que las universidades no dan talento; ignoran hasta el viejo aforismo de la sabia capital castellana: “Lo que natura non da, Salamanca non presta”. Un inteligente sin ilustración es siempre un inteligente; un bruto embadurnado con lejías de ciencia, sigue siendo un bruto, al cual el aditamento de pedante, le hace dos veces bruto. De estos hay muchos en mi tierra, y el prestigio de Saravia depende en gran parte de su indiscutible superioridad sobre esta legión de charlatanes guacamayescos.

Los políticos de gabinete, los que nunca han entrado en el alma del pueblo y pontifican desde el altar de su ilustración libresca y con habilidad simiesca viven servilmente y se creen sabios traduciendo leyes sin tener en cuenta ninguna relación de casualidad, los tontos vanidosos de mi tierra, los que en su miopía intelectual no ven en la guerra que desangra a mi patria otra cosa que una rivalidad de cintillos, una cruenta disputa de banderías, creen que Saravia ha hecho y mantiene la guerra, y que suprimirlo a él, sería romper la punta a la lágrima bátava, que saltaría en mil partículas impalpables.

¡Inocentes ignorancias!

El estanciero laborioso, encarrillado en los modernos métodos de animalicultura; el rico propietario, hijo de camperos, nacido y criado en el campo, que lleva siempre en la retina la visión luminosa de sus campiñas y en el corazón el porfiado afecto al terruño; el hombre modesto que desprecia recompensas y desdeña honores, no puede ser un gaucho de instintos levantiscos, un soñador de revueltas, un poseído por la pasión guerrera.

Es un espíritu justo, que ama la paz y sólo acepta la guerra cuando golpea en su conciencia un angustiado deber.

Nosotros hemos visto a Saravia muchas veces pensativo, algunas veces encolerizado, muy pocas veces triste. Y sus tristezas nacían siempre de los horrores de la guerra, de la contemplación de las heridas que va abriendo al cuerpo de la patria la gran desquiciadora.

Desde luego, ninguna inteligencia científica puede inculparle la guerra. Es sabido que los “conductores”, en los grandes movimientos de opinión, son los primeros “conducidos”. Los caudillos no son nunca una causa, sino un efecto social. Ellos no hacen la ola, aunque vayan a su cabeza, como va la espuma en los encrespamientos bramadores de la mar. Esos hombres que se encumbran, que descuellan, que refulgen, sirviendo de eje a la rotación de una idea popular, no son nada más que esa misma idea condensada, que se convierte en símbolo visible, en bandera y en fanal. Cristo nació del cristianismo y no del cristianismo de Cristo. Cuando las conciencias agrupan las energías dispersas y forman torrente, orientándolas en un sentido dado; cuando una imperiosa necesidad social, una irresistible necesidad fisiológica, marca un norte al espíritu colectivo, es ella que empuja, es ella que crea y que destruye, que abate selvas y fecunda llanos.

Y en estas borrascas revolucionarias, -perfectamente explicables, perfectamente lógicas, porque son las forzosas reacciones de los distintos componentes sociales de un pueblo en gestación, que es necesario que choquen, bullan, exploten, antes de adquirir la forma sólida y definida de la cristalización- es absurdo buscar la clave en la mente o en el corazón de los caudillos, que no son nada más que guías aparentes.

Esas fermentaciones sociales nadie puede impedirlas, por lo mismo que no son obra individual sino resultado inevitable de leyes naturales que no hay fuerza humana capaz de dominar. Pero lo que pueden hacer los hombres, y lo hacen con frecuencia, es agravar con sus torpezas los males inevitables, poniendo obstáculos al proceso evolutivo, creyendo posible suprimir los gases bajo una campana de fierro, sin percatarse de que la forzada consecuencia de esa ignorancia es el estallido.

La vida no es admisible sin una continua sucesión de transacciones; y el gobierno de principios absolutos, rígidos, inflexibles, sobre ser inicuo, -porque nadie puede garantizarse poseedor de la verdad- sobre ser absurdo, -porque el principio fundamental de la existencia está en la variabilidad constante, en el incesante rodar de las moléculas- sólo es posible por la fuerza. Y la fuerza engendra fuerzas; es la muralla que, en su orgullosa insensatez de detener el oleaje, concluye con concitar a su alrededor a todas las violencias, que, más tarde o más temprano, la minan y derrumban.

Si realmente existiera en el Uruguay el caudillaje, -lo que es una afirmación ridícula que no resiste al análisis más superficial- ¿a qué estadista se le ocurre que se le puede destruir con procedimiento de cirugía política?

La ciencia ha conseguido hacer inofensivo al rayo. Pero, ¿qué loco ha pensado en suprimir el rayo?

Si realmente existe el caudillaje en Uruguay, es necesario admitir que medio país se encuentra en estado de caudillaje. Y siendo así, ¿es razonable excluir esa fuerza social, mandarle que se calle y se esté quieta, como si las fuerzas pudieran estar nunca quietas?… ¿No es esto lo mismo que pretender suprimir el rayo en lugar de colocar la aguja y el alambre que le dome y le lleve manso a la tierra?…

Pero no existe nada de eso en la contienda sangrienta que está poniendo a prueba la resistencia de la fibra de mi patria, como no hay una lucha de bandos, como no hay una pelea de divisas. Este último concepto de la guerra no puede andar por el cerebro de ningún hombre que piense. “Pelear por pelear”, es la fácil explicación de los que no se sienten capaces, o no quieren tomarse el trabajo de entrar a lo hondo, a lo intrincado de la selva social clasificando factores, para ligar los antecedentes con las consecuencias, de acuerdo con la sabia afirmación de Hipólito Taine: “No existe ningún hecho histórico que no tenga sus raíces en el pasado y no proyecte sus ramas en el porvenir”.

Yo creo, en mi humilde opinión, -que no tiene otro mérito que ser la de un estudioso- que observando bien y desapasionadamente al general Aparicio Saravia, se puede sacar mucha luz para alumbrar el enmarañado problema actual por lo mismo que el caudillo nacionalista es la condensación de una aspiración, de un deseo, de una imposición colectiva.

La admiración por Saravia no existe solamente en los hombres de su credo político. Su prestigio no es un prestigio militar, desde que las circunstancias en que le ha tocado actuar le han obligado a desempeñar, las más de las veces, el rol de derrotado. Y, como lo he dicho en otra ocasión, cada contraste de Aparicio acrecienta su prestigio. No son únicamente los nacionalistas quienes le admiran, le respetan: en toda la masa viva del país, todos los trabajadores, todos los productores de riqueza.

El no representa la fuerza política de su partido, sino la fuerza política de una gran masa social, que, largos años aprisionada, rompe ahora los diques y se esparce buscando su nivel.

Aparicio Saravia es el sentido común, reposado y sereno, rebelándose contra las utopías egoístas que han primado desde los comienzos de nuestra atormentada existencia institucional.

Es la nación, en sus fuerzas vivas y creadoras, reclamando un puesto en la acción dirigente, hasta ayer entregada a especulaciones intelectuales, a un desatinado peloteo de conceptos abstractos, que han sido una tranca para el desenvolvimiento del progreso del país, al mismo tiempo que distraía riquezas en la alimentación de parásitos, justificando la desconsoladora frase de Valtour: “La politique c’est l’art de se faire de revenus, sans mise de fonds”.

Viene de lejos esto; sus raíces agarran en otro suelo, en los primeros años de la raza, en aquella malaventurada tendencia a la cristalización, a la inmovilidad, a la satisfacción con lo creado, a eso que parece heredado de crustáceos, cuya enorme conformidad dentro de su coraza, lo hace un especial ejemplo para el caso. Es la misma sangre de la conquista que viene rodando por las arterias; es el mismo pensamiento que se ha estratificado en los gobiernos orientales que no quieren saber nada del ruido que produce la caravana que marcha pasando por sus portales cerrados a cerrojo todavía. Eso es exclusivismo, esa monopolización del mando, que ha llegado hasta pretender la formación de una raza superior en los dominadores, ha traído el levantamiento constante de los presionados, de los que sienten sobre las espaldas un peso de cuarenta años de dominación. El origen está en la encomienda; son los mismos sistemas, la misma manera de hacer país reduciendo los ciudadanos a colonos con obligaciones mixtas de hombres y de esclavos; la perduración de un medio que no ha variado, cuando el ambiente modificado sustancialmente ha ido dando vueltas a su alrededor y la falta de condiciones de adaptabilidad es la que ha determinado el fracaso del gobierno uruguayo en su concepto fundamental de gobierno. No es posible imaginar un gobierno, que cuando el pueblo cambia, se estanque, se ate con sus propias manos, se agarre a la tradición y deje que todo marche, que todo ascienda, quedándose él en el fondo de la caverna obscura como una inútil estalactita.

Esa sensación de opresión no la experimenta un bando político, ni es exclusivamente generada por un gobierno de partido, a pesar de la ancha divisa intransigente con que se decora ese gobierno.

Y la rebelión, el último esfuerzo del ahorcado para romper en un supremo espasmo la cuerda que le estrangula, no viene de un hombre, ni de un grupo de hombres mancomunados para la realización de un ideal o la satisfacción de un cariño político. Es sencillamente un fenómeno económico de fácil explicación. Las clases laboriosas, las que representan al mismo tiempo el capital y el trabajo, se han sentido hastiadas, no han podido resistir por más años todavía la dirección gubernativa que se mostraba ignorante y torpe siempre, deshonesta y poco escrupulosa a menudo.

Un pueblo sabe bien que es necesario entregar al estado una parte del producto de su trabajo para el sostenimiento de un ejército que haga respetar la soberanía de la nación; para el pago de una policía que garantice la vida y la propiedad; para puertos, caminos, puentes, ferrovías, telégrafos, todas esas obras públicas de utilidad común; y, finalmente para la remuneración a los empleados encargados de defender la patria, de distribuir justicia, de guardar el orden, de percibir las rentas y destinar su aplicación.

Pero cuando ese pueblo ve que su contribución no forma un ejército nacional, no le da policías eficientes, ni puertos, ni caminos, ni ferrocarriles, ni telégrafos; cuando ve que todas las rentas nacionales son absorbidas por los mandatarios y por los empleados de la nación, tiene derecho a preguntarse: “¿Y para qué pago yo esos empleados y esos mandatarios?”.

En nuestro país no hay caminos; en nuestro país no hay puentes; en nuestro país no hay puertos; allá escasean las escuelas primarias; allá las poblaciones del interior mueren de anemia, extenuadas por el centralismo político; allá no existe vida municipal, y hasta la propia metrópoli crece, se estira, forcejea, sin lograr la vida amplia, la respiración ruidosa de gran ciudad, conservándose aldeana, no obstante haber nacido para reina.

En otros países, en todos los países, una buena parte de la contribución del pueblo se pierde, como se pierde por razonamiento una buena parte de fuerza motriz en las máquinas extremadamente complicadas; pero algo queda siempre visible, tangible, demostrando la necesidad de esa máquina, explicando el porqué de su mantenimiento. Puede tener mayor o menor “gaspillage”, puede dar un rendimiento más o menos halagüeño, pero al menos deja siempre un saldo en el haber de la nación.

En nuestro país jamás.

No tan sólo han sido devoradas nuestras rentas, sino que hemos llegado a alcanzar el record de la deuda pública, logrando humillar al de Portugal.

Y de esa deuda, enorme para un país pequeño y pobre como el nuestro, no queda allí otra constancia que el peso abrumador gravitando sobre sus espaldas.

No se han canalizado nuestros ríos, no se han planteado colonias agrícolas, no se han levantado edificios para escuelas, no se ha pensado siquiera en el ornato de nuestras ciudades; y nuestras inmensas riquezas naturales miran pasar al inmigrante que debiera hacerlas germinar hacia otras playas y otras tierras donde la propiedad es sagrada y está garantizada la vida.

Los millones que da anualmente la renta del país y los millones que han dado los agiotistas europeos, sólo han servido para pagar al gobierno y a los empleados del gobierno.

¡Y eso desde hace cuarenta años!

A la larga, tras una ominosa noche de expoliación, los pueblos concluyen por ver o por sucumbir. Es un dilema inflexible. La patria es sagrada; el amor al sitio donde se meció nuestra cuna, es el más santo de los amores; pero por sobre la dignidad del patriota está la dignidad del hombre: vale más ser libre en tierra extraña que ser esclavo en la propia.

Durante cuarenta años hemos asistido al desfile de gobiernos con la misma marca de fábrica; gobiernos dilapidadores, gobiernos sanguinarios, gobiernos crapulosos, todos desesperadamente infecundos para el bien. Entre los mismos elementos de esos gobiernos, ha habido revoluciones, motines, asesinatos de gobernantes, dictaduras de hecho alternando con dictaduras disfrazadas de legalidad, criminales absueltos e inocentes condenados, y en el largo camino recorrido, en casi medio siglo de ensayos de aptitudes dentro de la misma familia, siempre el mismo resultado práctico: ni un jalón en la tierra pregonando un progreso, y varios millones más inscriptos en el libro de la deuda pública… amén de muchas vergüenzas dejadas para el “nigro nottand lapillo” de la historia.

Los pueblos se cansan, al fin. El buey es paciente pero cuando el que guía la mancera es torpe y hunde el rejón, y a más de ser torpe es cruel y picanea sin piedad, el buey protesta y abandona el surco.

Y porque el pueblo uruguayo ya no puede más, porque no debe soportar más, es ese unánime estallido de protesta, es esa rebelión tenaz que asombra a los que no saben cuando está bien la indignación.

Una noche, mientras tomábamos mate, haciendo rueda alrededor del fogón, le oí pronunciar al general Saravia esta frase profunda que me admiró, -no obstante el convencimiento que tengo de su gran talento y excepcional buen sentido:

- “Yo respeto mucho a los hombres de ciencia; respeto mucho a la ciencia, pero entiendo que, puesto que saben más que nosotros, deben hacer las cosas mejor que nosotros, que somos ignorantes. Pero si las hacen tan mal que nosotros nos damos cuenta de sus errores, hay que convenir en que, o su ciencia es mentira o son gente mala… ¿No encuentra?…”

Estas palabras del noble caudillo explican muchas cosas. Desvanecen, en primer término, la afirmación malevolente de que odia y desprecia a los hombres cultos, cuando lo que desprecia es la falsa ciencia, la ciencia empírica, los doctores de la palabra, los que hablan mucho y no dicen nada, los que prometen todo y no dan nada, porque sus cerebros son arcas vacías de las cuales solamente salen sonoridades estériles. A los que piensan, a los que son sensatos y precisos, los escucha, los admira y los atiende.

Además, explican la guerra actual mucho mejor que todas las disquisiciones infundadas, vanas y petulantes que han echado a volar, con muchas alas y con poco cuerpo, esponjadas en plumas y menguadas en carnes, como el chajá, los tracistas de ambas márgenes del Plata.

En síntesis y expresada en términos vulgares, esta guerra es la rebeldía de las abejas contra los zánganos; es el trabajo que exclama: “¡Ya estamos hartos de imbéciles y de pillos!”.

Ese sentimiento nacional, ese anhelo colectivo de romper un molde del cual salían siempre idénticos ídolos, mudos como una esfinge y estériles como las arenas del desierto, esa agrasón de todo un pueblo, condensada en largos años de sufrimiento, halló su intérprete en Aparicio Saravia.

Nadie se atreve a disputarle su puesto en la cumbre, nadie discute sus órdenes, nadie critica sus actos, nadie le pide cuenta de sus acciones. No es un hombre, es un símbolo; no es una idea, es un sentimiento. En el ánimo de todos los hombres que trabajan en mi tierra, Aparicio Saravia aparece como la representación de la Virtud. Es el águila engarbada en el yatay más alto de las selvas patrias, y su voz resuena en toda la extensión de la tierra charrúa, con la sonoridad de la voz de la justicia. Se le puede vencer, se le puede matar, pero no se encontrará sepulcro a su medida y perdurará en la memoria de sus compatriotas y su nombre se grabará al lado de los más grandes que echan luz, desde la noche del pasado, sobre el presente de la patria.

Fuente

De Viana, Javier – Con Divisa Blanca – Segunda edición, Vicente Matera/Antonio De Angeli, Buenos Aires (1904).

Efemérides – Patricios de Vuelta de Obligado

Portal www.revisionistas.com.ar

Artículos relacionados

• Degüello: el arte de cortar gargantas

• Extranjeros en la revolución saravista

• Retorno a Uruguay de los restos de Aparicio Saravia

Se permite la reproducción citando la fuente: www.revisionistas.com.ar